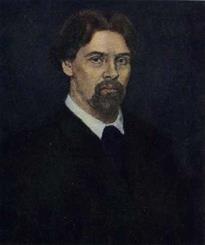

Василий Иванович Суриков

Василий Иванович Суриков родился в сибирском городке Красноярске 12 января 1848 года в казачьей семье. С Ермаком пришли с Дона его предки по отцовской линии, от которых он унаследовал гордый, вольнолюбивый характер. Мать также была из старинной казачьей семьи Торгошиных. Петр и Илья Суриковы, как и Василий Торгошин, упоминаются среди участников Красноярского бунта 1695—1698 годов. Суриков гордился своим происхождением и писал об этом: "Со всех сторон я природный казак . Мое казачество более, чем 200-летнее". Не осталась для него бесследной и художественная одаренность родителей. Отец его, страстный любитель музыки, великолепно играл на гитаре и считался лучшим певцом Красноярска; мать, прекрасная вышивальщица, обладала врожденным художественным вкусом. Истоком формирования понятий Сурикова о красоте была Сибирь, с суровостью, подчас жестокостью нравов, с мужеством людей, удалью народных игр, с "древней русской красотой" девичьих лиц, с величественной природой, живым дыханием истории.

Чтобы поддержать семью после смерти отца, Суриков вынужден служить канцелярским писцом. Иногда приходилось, вспоминал он позднее, "яйца пасхальные рисовать по три рубля за сотню"; однажды он выполнил на заказ икону "Богородичные праздники".

Рисунки Сурикова привлекли внимание красноярского губернатора П.Н.Замятина, и тот ходатайствовал перед Советом Академии о зачислении Сурикова учеником. Из Петербурга пришел положительный отзыв о работах, но с оговоркой, что стипендия назначена не будет. Помог богатый золотопромышленник П.И.Кузнецов, любитель искусства и коллекционер, который взял на себя расходы по содержанию молодого художника. В середине декабря 1868 года с обозом Кузнецова Суриков отправился в дорогу, длившуюся два месяца. К экзаменам в Академию Суриков оказался недостаточно подготовленным. Он поступил в школу Общества поощрения художеств к М.В.Дьяконову и за три летних месяца освоил трехгодичный курс. 28 августа 1869 года Суриков успешно сдал вступительные экзамены в Академию художеств, его приняли вольнослушателем и зачислили в головной класс. Осенью следующего года он уже работает над первым самостоятельным произведением "Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге" (1870, ГРМ).

Учился Суриков в Академии успешно, брал от занятий все возможное.

Блестящие достижения у молодого живописца были в композиции, недаром товарищи называли его "композитором".

Большой золотой медали, дающей право на заграничную командировку, он не получил. Суриков заканчивает Академию в звании классного художника I степени. Когда через полгода он "в виде исключения" получил возможность уехать за границу, то попросил взамен этого разрешить ему выполнить заказ по росписи московского храма Христа Спасителя. Подготовительные работы Суриков выполнял в Петербурге, лишь уточняя и Москве необходимые детали.

С июня 1877 года художник окончательно переехал в Москву, сделав в течение двух лет фрески, изображающие четыре Вселенских собора. Больше Суриков никогда на заказ не писал.

В 1878 году Суриков женился на Елизавете Августовне Шарэ, внучке декабриста П.П.Свистунова. Счастливая семейная жизнь и относитсль-ная материальная обеспеченность позволили художнику "начать свое" — обратиться к образам русской истории. "Приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, сразу стал на свой путь", — вспоминал он.

Казалось, заговорили сами стены древнего города, к которым вопрошал художник. В его воображении вставали образы минувшего, возникал замысел картины, которая представлялась ему "потрясающей". "Утро стрелецкой казни" (1878—1881, ГТГ) действительно потрясает. Но не ужасами смерти, а мощью характеров, трагедийностью одного из переломных этапов российской истории. "Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь", — пишет Суриков об этом полотне. Стрельцы, идущие на смерть, полны достоинства.

Архитектурный пейзаж с Василием Блаженным, который Сурикову "кровавым казался", не просто исторический фон, он композиционно увязан с движением массы. "Торжественность последних минут" художник передает не только в гордой красоте русских людей, но и в той живописной палитре, которая вобрала в себя тона рассветного неба, цвета одежд и куполов собора, узорочье дуг на телегах и даже сверкание ободьев колес. Уже в этой картине проявились замечательные достоинства Сурикова - колориста, живописные поиски которого определялись мыслями и чувствами, владевшими художником. "Когда я их задумал, — писал Суриков, — у меня все лица сразу так и возникли. И цветовая краска вместе с композицией, я ведь живу от самого холста, из него все возникает".

Это интересно:

Растущая популярность Шуберта

К 1817 г. среди многих его песен появились Die Forelleе ("Форель") и An Die Musik ("К музыке"), вместе с Четвертой симфонией, наследующей Бетховена, более гайдновской Пятой симфонией и струнным квартетом "Дева и с ...

Параноидально-Критический метод

Характерная особенность великих деятелей современного искусства в том, что они убеждены в наличии у них личного взгляда на действительность, и благодаря этому убеждению они оставляют свой отпечаток на мировом сознании. Многие выражали эту ...

Раннеархаический период

Древнейший период развития греческого искусства носит название гомеровского, по имени Гомера, легендарного автора эпических поэм "Илиада" и "Одиссея".

Греческое общество этого периода сохраняло еще родовой строй. Имен ...